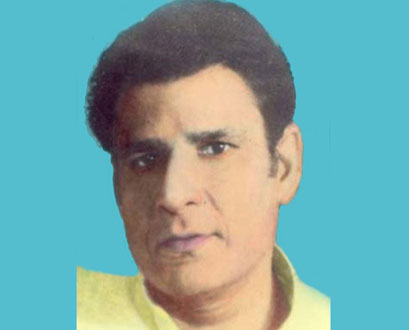

दुष्यंत कुमार

संस्मरण – राजुल

जन्मतिथि पर विशेष

दुष्यंत कुमार

यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है,

चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए।

१९८०-८१ का साल था जब आँखें बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करने लगी थीं .. ये वही वक्त था जब दुनिया को पहचानने का, समझने का दौर शुरू हुआ था। उन्हीं दिनों ये पंक्तियाँ सुनी –

“ कैसे आकाश में सूराख़ नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीअ’त से उछालो यारो“

सुनते ही बहुत अच्छी लगीं। बार – बार दोहराया तो याद भी हो गईं। कुछ नयापन था, अभी तक कोर्स की किताबों में जो कविता पढ़ते आए थे उनसे अलग थी ये रचना। जितनी बार ये पंक्तियाँ दुहराते, किशोर मन में जन्मे विश्वास के नन्हे चूज़े कुनमुना उठते, निहायत अपनी सी बात लगती थी ये कविता।

अब उत्सुकता जगी कि पता लगाया जाये ये पंक्तियाँ किसने रचीं। मालूम हुआ ये दुष्यंत कुमार की शायरी है। अच्छी लगी, लेकिन उनकी और रचनायें पढ़ने को नहीं मिल पाईं।

दो- तीन साल बाद यौवन में कदम रखते हुए फिर दो पंक्तियों से साबक़ा पड़ा –

“तू किसी रेल सी गुज़रती है

मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ “

एक बार फिर दुष्यंत कुमार ख़ुद में खोई उम्र के साथ आ खड़े हुए थे। इस बार कोशिश की और उनकी पूरी ग़ज़ल पढ़ने को मिल गई –

“मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ,

वो ग़ज़ल आप को सुनाता हूँ।

एक जंगल है तेरी आँखों में ,

मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ ।

तू किसी रेल सी गुज़रती है ,

मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ ।

हर तरफ़ ऐतराज़ होता है ,

मैं अगर रौशनी में आता हूँ ।

एक बाज़ू उखड़ गया जब से ,

और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ ।

मैं तुझे भूलने की कोशिश में,

आज कितने क़रीब पाता हूँ ।

कौन ये फ़ासला निभाएगा,

मैं फ़रिश्ता हूँ सच बताता हूँ ।”

साल गुज़रते रहे, उम्र आगे बढ़ती रही; ये रचनाकार मन के बेहद क़रीब रहा। उन्हें पढ़ने का मौक़ा कभी नहीं छोड़ा।

पिछले साल एक फ़िल्म में उनकी इसी ग़ज़ल का वही शेर ” प्रोमो” में सुनाई दिया, जो कई बरस पहले बासंती सपनों में ख़ुशबू भर गया था .. “तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ।”

पहले आश्चर्य हुआ, फिर ख़ुशी और फिर सम्मान से भर उठा मन, वक़्त चाहे जितना आगे बढ़ जाये दुष्यंत कुमार हमेशा याद रहेंगे एक ऐसे रचनाकार के रूप में जिनकी कलम उम्र के गुलाबी रंगों को उतनी ही ख़ूबसूरती से सहेजती है जितनी सुंदरता से मन के विश्वास और अंदर खौलते जुनून को शब्दों में गूँथती है ।

- राजुल